Drehen wir die Zeit noch einmal zurΟΦck, diesmal in einen Berliner Hinterhof zwischen Kriegsende und den 1920er Jahren.

Mietskaserne, Vorderhaus, SeitenflΟΦgel, QuergebΟΛude. Unten im Hof ein paar Blecheimer, Kohlenstaub, WΟΛscheleinen, irgendwo ein Kanarienvogel im KΟΛfig.

Mietskaserne, Vorderhaus, SeitenflΟΦgel, QuergebΟΛude. Unten im Hof ein paar Blecheimer, Kohlenstaub, WΟΛscheleinen, irgendwo ein Kanarienvogel im KΟΛfig.

Die Toilette liegt halbe Treppe, im Winter klamm und im Sommer miefig. In der Wohnung selbst: KΟΦche als Wohnraum, schmaler Flur, vielleicht noch eine Kammer, in der sich zwei Kinder ein Bett teilen. LΟΕhne von Arbeitern und kleinen Handwerkern, die nach der Woche aussehen, nicht nach TrΟΛumen.

Und mitten in dieser Kargheit hΟΛngt an der Wand ΟΦber dem KΟΦchentisch ein Regulator.

Schwarz oder braun gebeiztes Holz, gedrechselte Zierleisten, und in der TΟΦr das βÄûfeine“ StΟΦck: Eine typische Bleiverglasung mit facettierten GlΟΛsern, die das wenige Licht brechen.

Wenn am Sonntag die Sonne kurz in den Hof fΟΛllt, hat man fΟΦr ein paar Minuten eine kleine Lichtorgel im Zimmer.

So ein Regulator war kein Luxusartikel der Oberschicht mehr, aber eben auch kein Kinkerlitzchen. Die Uhren waren erschwinglicher geworden, weil die Industrie gelernt hatte, nach amerikanischem Muster zu fertigen. Man vereinfachte die Werke konsequent:

-

Statt aufwendiger Graham Hemmung eine einfachere Blechanker Hemmung,

Statt aufwendiger Graham Hemmung eine einfachere Blechanker Hemmung, - Statt massiv gedrehter Volltriebe Hohltriebe

- Halboffene FederhΟΛuser, um Messing zu sparen,

- Durchbrochene Platinen, weniger Material, leichtere Montage.

Das senkte die Preise, aber nicht den Anspruch, dass es eine βÄûrichtige“ Uhr sein sollte.

Im Schwarzwald hatte sich die Feinmechanik konzentriert, eine eigene Welt aus kleinen WerkstΟΛtten und Fabriken, die Uhrwerke in allen QualitΟΛtsstufen bauten.

Aus derselben Technik wuchsen bald die Antriebe fΟΦr Grammofone. In Orten wie Sankt Georgen wurden Federwerke, RΟΛder und Regler gebaut, die erst Wand und Standuhren antrieben, spΟΛter Grammofone, noch spΟΛter Plattenspieler.

Dort entstand auch die Firma Dual, zunΟΛchst als Hersteller von Federantrieben, lange bevor der Name fΟΦr Hifi Anlagen stand.

An einem Regulator wie dem im Berliner Hinterhof hingen trotzdem mehrere Handwerke:

- GehΟΛusetischler, die das GehΟΛuse bauten, profilierten, beizten und polierten,

- Glaser und GlaskΟΦnstler, die die typisch bleigefassten, facettierten Scheiben schnitten und einpassten,

- Leute, die sich mit dem Klang beschΟΛftigten, ohne sich βÄûAkustikingenieur“ zu nennen. Sie wussten, wie dick die RΟΦckwand sein musste, wie der GongtrΟΛger sitzen sollte und welches Federmaterial den Ton klar, nicht scheppernd machte.

Das Ergebnis war ein Serienprodukt, ja, aber mit deutlich mehr Hand an jedem EinzelstΟΦck, als wir heutigen KonsumgΟΕttern lieb wΟΛre.

Wenn abends der Ofen bollerte und aus einem frΟΦhen Radio im Vorderhaus ein Tanzorchester, ein Schlager oder die Nachrichten durch das Treppenhaus wehten, dann war der Regulator die stille Instanz an der Wand. Er gab den Takt vor, wann der Schichtarbeiter morgens los musste, wann die Kinder im Bett zu sein hatten, wann die Untermieter die KΟΦche rΟΛumen sollten.

Wenn abends der Ofen bollerte und aus einem frΟΦhen Radio im Vorderhaus ein Tanzorchester, ein Schlager oder die Nachrichten durch das Treppenhaus wehten, dann war der Regulator die stille Instanz an der Wand. Er gab den Takt vor, wann der Schichtarbeiter morgens los musste, wann die Kinder im Bett zu sein hatten, wann die Untermieter die KΟΦche rΟΛumen sollten.

FΟΦr eine Arbeiterfamilie war die Anschaffung eines solchen Reglers ein Ereignis. Man sparte, man rechnete, man verzichtete. Vielleicht wurde er zur Hochzeit gekauft, vielleicht als βÄûAufstiegssymbol“, wenn der Lohn gereicht hat, um endlich aus der Schlafburschen Zeit herauszukommen.

Entsprechend wurde er behandelt. Die Bleiverglasung wurde geputzt, das GehΟΛuse gelegentlich abgewischt. Kinder bekamen erklΟΛrt, dass man die TΟΦr nicht zuknallt und den Pendel nicht anfasst. Wenn der Regulator nach Jahren anfing, nachzugehen oder stehenzubleiben, ging man nicht zum SperrmΟΦll, sondern zum Uhrmacher.

Entsprechend wurde er behandelt. Die Bleiverglasung wurde geputzt, das GehΟΛuse gelegentlich abgewischt. Kinder bekamen erklΟΛrt, dass man die TΟΦr nicht zuknallt und den Pendel nicht anfasst. Wenn der Regulator nach Jahren anfing, nachzugehen oder stehenzubleiben, ging man nicht zum SperrmΟΦll, sondern zum Uhrmacher.

Die Leute dort im Hinterhof hatten wenig. Aber dieser Regulator, mit seinem facettierten Glas und seinem Werk aus SchwarzwΟΛlder Feinmechanik, war ein StΟΦck selbst erarbeitete WΟΦrde. Ein Beweis, dass man dazugehΟΕrte zu denen, die sich eine βÄûrichtige Uhr“ leisten konnten und die gut genug erzogen waren, sie zu pflegen.

Und genau darin steckt der Punkt, den wir heute so gern mit modernen Schlagworten ΟΦberkleben. Unsere Vorfahren hΟΛtten das Wort βÄûNachhaltigkeit“ vermutlich nicht benutzt. Sie haben sie gelebt. Nicht, weil es in irgendeinem Werbeprospekt stand, sondern weil es keine Alternative gab. Rohstoffe waren teuer, Arbeitszeit war kostbar, und ein Gegenstand, in dem so viel davon steckte, wurde nicht weggeworfen, nur weil er nicht mehr ganz neu war. Er wurde repariert, gepflegt, weitergegeben.

Ein Regulator wurde nicht fΟΦr fΟΦnf Jahre gebaut, sondern fΟΦr Generationen. Der Gedanke, ihn aus purer Bequemlichkeit zu ersetzen, wΟΛre in einem Berliner Hinterhof der 1920er Jahre absurd gewesen. Man hΟΛtte eher am Abendbrot gespart, als ein funktionierendes Werk einfach zu entsorgen.

Wenn man sich das vor Augen fΟΦhrt, die Arbeitswelt der Zeit, die Enge der Wohnungen, den Stellenwert einer solchen Uhr, ihre handwerkliche Herkunft aus dem Schwarzwald, oder aus Frankreich, Ο•sterreich, etc., die beteiligten Gewerbebetriebe vom GehΟΛusetischler, ΟΦber Steinmetz bis zum Tonkonstrukteur, dann wirkt unsere Gegenwart ziemlich merkwΟΦrdig.

Wenn man sich das vor Augen fΟΦhrt, die Arbeitswelt der Zeit, die Enge der Wohnungen, den Stellenwert einer solchen Uhr, ihre handwerkliche Herkunft aus dem Schwarzwald, oder aus Frankreich, Ο•sterreich, etc., die beteiligten Gewerbebetriebe vom GehΟΛusetischler, ΟΦber Steinmetz bis zum Tonkonstrukteur, dann wirkt unsere Gegenwart ziemlich merkwΟΦrdig.

Wie kommt man ernsthaft auf die Idee, ein solches StΟΦck mit βÄûFlohmarktware, 10 bis 20 ⲧ“ abzutun? Wie viel Unkenntnis, wie viel Geschichtsvergessenheit und wie viel GeringschΟΛtzung fΟΦr fremde Lebensleistung braucht es, um aus einem Symbol mΟΦhsam erarbeiteter WΟΦrde ein virtuelles Ramschetikett zu machen?

Und dann schauen wir auf uns selbst. Wir haben uns in gut hundert Jahren vervielfacht, haben unseren Konsum explodieren lassen und uns in eine Wegwerfgesellschaft verwandelt, in der das Entscheidende nicht mehr die Haltbarkeit eines Gegenstands ist, sondern seine Neuheit. Wir kaufen GerΟΛte, die mit eingeklebten Akkus, verkapselten Modulen und geplanter Kurzlebigkeit konstruiert werden. Wir produzieren Elektroschrott in StΟΦckzahlen, von denen sich die Leute im Hinterhof nicht einmal eine Fantasie machen konnten, und reden uns ein, das sei βÄûnormaler Fortschritt“.

Was frΟΦher ΟΦber Generationen vererbbar war, wird heute nach ein paar Jahren Firmwareupdates, einem geplatzten Kondensator oder einem nicht mehr lieferbaren Akku zum Problemfall. Nicht, weil es technisch unmΟΕglich wΟΛre, so etwas reparierbar zu bauen, sondern weil es wirtschaftlich bequemer ist, wenn der Kunde regelmΟΛΟüig neu kaufen muss. Also entsorgen wir, was nicht mehr glΟΛnzt, und stopfen es in Container, die irgendwo auf der Welt landen, weit genug weg, damit wir es nicht sehen mΟΦssen.

Was frΟΦher ΟΦber Generationen vererbbar war, wird heute nach ein paar Jahren Firmwareupdates, einem geplatzten Kondensator oder einem nicht mehr lieferbaren Akku zum Problemfall. Nicht, weil es technisch unmΟΕglich wΟΛre, so etwas reparierbar zu bauen, sondern weil es wirtschaftlich bequemer ist, wenn der Kunde regelmΟΛΟüig neu kaufen muss. Also entsorgen wir, was nicht mehr glΟΛnzt, und stopfen es in Container, die irgendwo auf der Welt landen, weit genug weg, damit wir es nicht sehen mΟΦssen.

Gleichzeitig erzΟΛhlen wir uns mit groΟüem Ernst, wie wichtig Nachhaltigkeit sei, wΟΛhrend wir GerΟΛte konsumieren, deren Lebensdauer kΟΦrzer ist als der Reparaturzyklus eines einfachen Reglers.

Wir kleben uns ein grΟΦnes Etikett auf die Stirn, sortieren den MΟΦll in fΟΦnf Tonnen und fΟΦhlen uns ΟΕkologisch im Reinen, wΟΛhrend wir funktionierende Dinge durch neue ersetzen, nur weil eine App nicht mehr unterstΟΦtzt wird oder das Design βÄûalt“ wirkt.

Vor diesem Hintergrund wirkt so ein Kommentar βÄûFlohmarktware, 10 bis 20 ⲧ“ nicht nur ahnungslos, sondern fast beleidigend. Da hΟΛngt ein StΟΦck gelebter Nachhaltigkeit an der Wand: Holz, Messing, Glas, Mechanik, gebaut, um lange zu funktionieren, mit einem Ressourcenverbrauch, der sich ΟΦber viele Jahrzehnte amortisiert hat.

Und ausgerechnet wir, die wir uns durch kurzlebige Elektronik und billige Massenware arbeiten, maΟüen uns an, den Wert solcher Dinge auf das Niveau einer WΟΦhltischlampe herunterzuziehen.

Und ausgerechnet wir, die wir uns durch kurzlebige Elektronik und billige Massenware arbeiten, maΟüen uns an, den Wert solcher Dinge auf das Niveau einer WΟΦhltischlampe herunterzuziehen.

Ich bin froh, dass ich in meinem Beruf genau an dieser Stelle das Gegenteil tun kann.

Ich darf erhalten statt entsorgen, reparieren statt wegwerfen, Geschichte verlΟΛngern statt sie auf dem Recyclinghof enden zu lassen.

Jede Uhr, die nach einer Ο€berholung wieder lΟΛuft, ist ein stiller Widerspruch gegen die Wegwerfbequemlichkeit unserer Zeit.

Und nein, solche Kommentare sind mir nicht egal. Sie bringen mich in Rage, weil sie zeigen, wie grΟΦndlich wir verlernt haben, Leistung, Material und Lebenszeit zu achten – unsere eigene und die der Generationen vor uns.

Wer eine solche Uhr auf βÄûFlohmarktware, 10 bis 20 ⲧ“ herunterbricht, beweist vor allem eines:

Dass er nicht im Mindesten versteht, was er da vor sich hat.

Es klingt erst einmal verlockend:

Die eigene Uhr ist kaputt, also schnell bei Ebay schauen, dort gibt es doch βÄûΟΛhnliche“ fΟΦr wenig Geld. Ein Klick, ein Paket, Problem gelΟΕst. In der Praxis ist das fast immer eine Illusion.

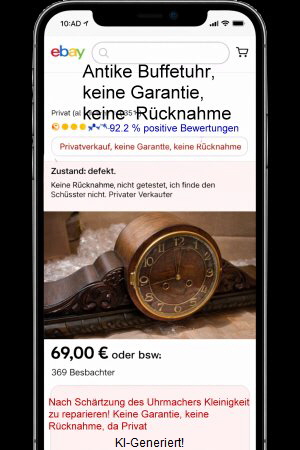

Der erste Stolperstein sind die sogenannten βÄûPrivatverkΟΛufer“, die faktisch gewerblich handeln.

Der erste Stolperstein sind die sogenannten βÄûPrivatverkΟΛufer“, die faktisch gewerblich handeln.

Ganze Profile voller Uhren, aber jedes Angebot endet mit denselben SΟΛtzen: βÄûPrivatverkauf“, βÄûkeine RΟΦcknahme“, βÄûkeine GewΟΛhrleistung“.

Damit entzieht man sich elegant dem Fernabsatzrecht und jeder Verantwortung.

Wenn etwas nicht stimmt, ist das Risiko vollstΟΛndig ausgelagert, nΟΛmlich auf den KΟΛufer.

- Dann die Klassiker unter den Beschreibungen:

- βÄûKonnte nicht getestet werden, habe keinen SchlΟΦssel.“

- βÄûUhr lief frΟΦher, jetzt nicht geprΟΦft.“

- βÄûScheint vollstΟΛndig zu sein.“

Das sind keine harmlosen Formulierungen, sondern Warnhinweise.

Eine mechanische Uhr ohne SchlΟΦssel ist keine Bagatelle, sondern schlicht nicht funktionsfΟΛhig.

Und βÄûnicht getestet“ heiΟüt in der Praxis sehr oft: Sie lΟΛuft nicht, oder nur so lange, bis sie beim KΟΛufer ankommt.

Besonders unerquicklich wird es bei Uhren, bei denen der Vorbesitzer bereits beim Uhrmacher war. Der Kostenvoranschlag liegt vor, die Diagnose auch. Statt sich der Reparatur zu stellen, wird die Uhr

dann βÄûaus Zeitmangel“ oder βÄûwegen HaushaltsauflΟΕsung“ eingestellt.

dann βÄûaus Zeitmangel“ oder βÄûwegen HaushaltsauflΟΕsung“ eingestellt.

Der Preis ist so gewΟΛhlt, dass er verlockend wirkt, aber hoch genug, um den Reparaturbedarf zu kaschieren. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Der KΟΛufer ΟΦbernimmt ein bekanntes Problem, ohne davon zu wissen.

Und selbst wenn die Uhr theoretisch funktionieren kΟΕnnte, scheitert es oft an etwas sehr Profanem: dem Versand. Schlampig verpackt, Pendel nicht gesichert, oder nichtn ausgehΟΛngt, Werk nicht fixiert, Glas ohne Schutz. Was Jahrzehnte ΟΦberstanden hat, zerlegt sich auf den letzten 400 Kilometern im Paketdienst. Der Schaden ist dann neu, aber bezahlt wird er vom KΟΛufer.

Diese βÄûSchnΟΛppchen“ landen am Ende hΟΛufig bei mir. Nicht, weil ich sie suche, sondern weil sie ihren Besitzern um die Ohren geflogen sind. Die Uhr lΟΛuft nicht, schlΟΛgt falsch, bleibt nach wenigen Stunden stehen, ist auf dem Versandweg beschΟΛdigt worden oder entspricht schlicht nicht dem, was die Fotos und Formulierungen nahegelegt haben.

Und dann steht man plΟΕtzlich mit zwei Problemen da: einer kaputten Uhr und einer Ebay-Erfahrung, die rechtlich wie praktisch nicht mehr rΟΦckabwickelbar ist. βÄûPrivatverkauf, keine RΟΦcknahme“, βÄûkonnte nicht getestet werden, habe keinen SchlΟΦssel“, βÄûlief beim letzten Aufziehen noch“ – all diese SΟΛtze kennt man. Sie sind keine Ausnahme, sie sind der Normalfall. Hinzu kommt eine wachsende Grauzone aus privat-gewerblichen VerkΟΛufern, die genau wissen, wie man sich elegant am Fernabsatzrecht, an GewΟΛhrleistung und Verantwortung vorbeimogelt.

Nicht selten sind es genau die Uhren, bei denen bereits ein Uhrmacher gesagt hat, was Sache ist und was eine Reparatur kosten wΟΦrde. Statt diese Konsequenz zu ziehen, werden sie noch schnell weitergereicht, mit wohlklingenden Worten, schlechten Fotos und einer Portion Hoffnung auf einen Dummen, der es schon richten wird. Dass diese Uhren oft schlampig verpackt, lieblos verschickt und mechanisch vΟΕllig ungesichert auf die Reise gehen, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Nicht selten sind es genau die Uhren, bei denen bereits ein Uhrmacher gesagt hat, was Sache ist und was eine Reparatur kosten wΟΦrde. Statt diese Konsequenz zu ziehen, werden sie noch schnell weitergereicht, mit wohlklingenden Worten, schlechten Fotos und einer Portion Hoffnung auf einen Dummen, der es schon richten wird. Dass diese Uhren oft schlampig verpackt, lieblos verschickt und mechanisch vΟΕllig ungesichert auf die Reise gehen, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Die bittere Erkenntnis kommt meist spΟΛt. Man hat Geld ausgegeben, Zeit verloren, sich gefreut, gehofft, gewartet – und steht am Ende wieder dort, wo man angefangen hat. Nur mit einer anderen Uhr, die nun ebenfalls repariert werden muss. Manchmal sogar schlimmer beschΟΛdigt als die eigene, die man ursprΟΦnglich ersetzen wollte.

Eine eigene Uhr reparieren zu lassen ist kein romantischer Luxus und auch kein nostalgischer Spleen. Es ist oft die nΟΦchternste, ehrlichste LΟΕsung. Man weiΟü, was man hat. Man kennt die Geschichte, die Macken, die Herkunft. Man investiert nicht in vage Versprechen, sondern in Substanz. In ein Werk, das man einschΟΛtzen kann, in ein GehΟΛuse, das sich reparieren lΟΛsst, und in eine Uhr, die nach der Ο€berholung wieder verlΟΛsslich ihren Dienst tut.

Das βÄûSchnΟΛppchen“ dagegen ist hΟΛufig nichts anderes als die Weitergabe eines Problems. Kein Neuanfang, keine AbkΟΦrzung, sondern eine VerzΟΕgerung mit Mehrkosten. Nur eben mit Trackingnummer..

|

Copyright 2026 - @ wandel-der-zeit.de |